«Оккупация Азербайджана»: изгибы национальной политики

Борьба с «русско-армянской оккупацией» по факту началась на берегах Каспия с середины 1950-х годов

Недавние откровения президента Азербайджана Ильхама Алиева на тему «советской оккупации» Азербайджана в 1920 году, при должном медийно-пропагандистском сопровождении, могут быть рассчитаны на некритическое восприятие идеологизированных штампов также и в других бывших союзных республиках. Случайно или нет, но очередные эмоциональные дискуссии о роли Советской России в исторических судьбах кавказских народов оказались приуроченными к печально известному Указу Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Принятый в логике разворачивающейся компании хрущёвской «десталинизации», данный документ позволил бывшим пособникам оккупантов разных национальностей не только полностью восстановиться в правах в Советском Союзе, но также вступать в КПСС, занимать (как и их многие единомышленники, в т.ч. близкие и родственники), ответственные должности во всех звеньях советского партийно-государственного госаппарата. Закономерным образом к середине 1980-х годов он оказался основательно засорён тайными, а то и явными адептами радикального национализма самых разнообразных мастей. Среди реабилитируемых в середине 50-х «борцов за свободу» имелись и боевики небезызвестного «азербайджанского легиона» вермахта и более мелких профашистских-пантюркистских организаций, инициированных разведками Турции и Германии.

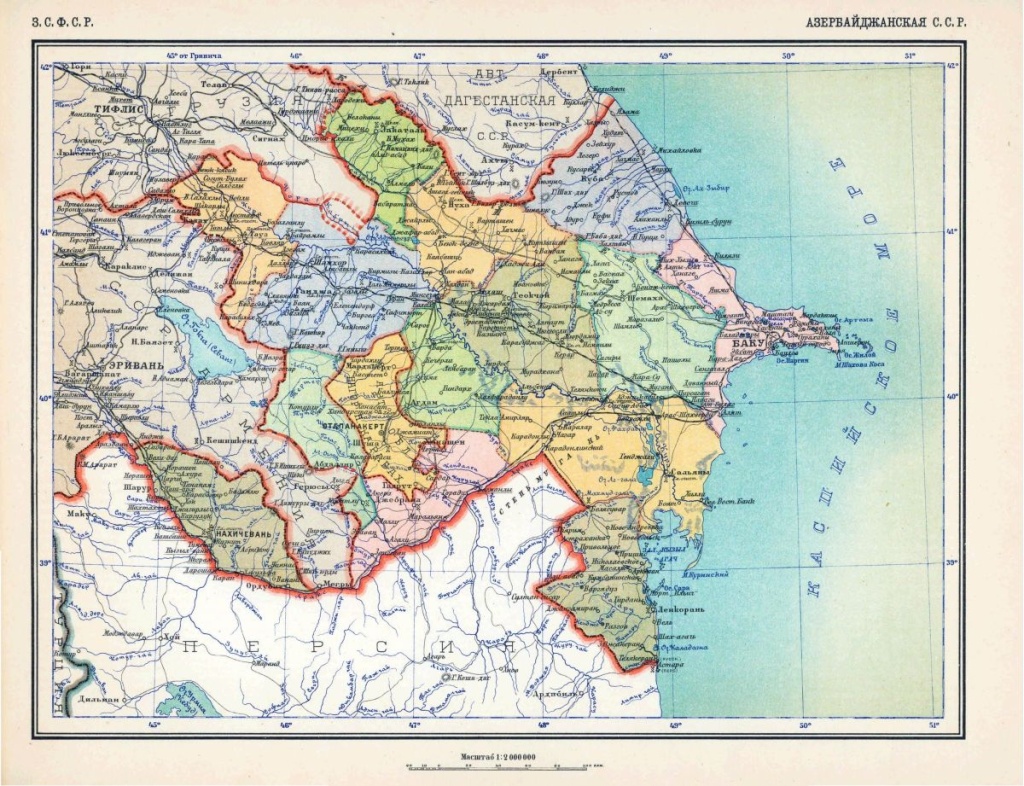

Одним из популярных нарративов текущей бакинской пропаганды являются мифическое потворство большевистского руководства «дашнакам» и «армянским националистам», выразившееся, в частности, в передаче Армении «Западного Зангезура», в результате которого Нахичеванский край оказался отделенным от новоявленной ССР Азербайджана. Между тем, именно по решению Москвы Нагорный Карабах и тот самый Нахкрай отошли в начале 1920-х годов Азербайджану, а железная дорога в Мегринском районе Армении (предполагаемый «Зангезурский коридор») управлялась из Баку.

Первые годы АзССР, фрагменты музейной экспозиции, г. Баку

В апреле 1920 года Красная армия лишь за сутки, не встретив никакого сопротивления, дошла до Баку, после чего была провозглашена Азербайджанская ССР. А теперь, если верить официальному сайту Президента Азербайджана, в 1920 г. туда «вторглась российская армия». Это явно конфронтационное заявление с явной подменой этно-идеологического акцента с советского на русский, что вполне может простимулировать антирусскую ксенофобию, не говоря о том, что тем самым фактически, если не юридически оправдывается коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны.

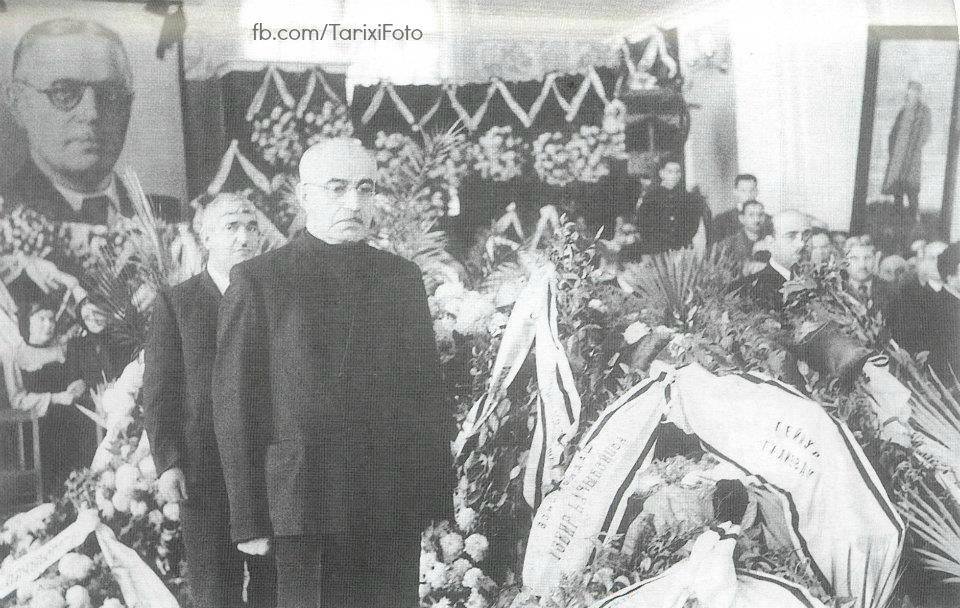

Мир-Джафар Багиров на похоронах Узеира Гаджибекова

Скорее всего, именно русофобия, подспудная в Азербайджане в советский (даже в сталинский) период – была главной причиной расстрела в 1956 году Мир-Джафара Багирова, выходца из Кубы, руководителя Азербайджана в 1934-1953 годах. Назвав его «сподручным врага народа Берии», Багирова убрали, по всей видимости, за активное сопротивление русофобии, тогда ещё только вызревавшей. О взглядах этого интернационалиста можно судить хотя бы по фрагменту его выступления на XIX съезде КПСС 12 октября 1952 года:

«...В прошлом году журнал "Вопросы истории", будучи центральным печатным органом Института истории АН СССР, затеял беспредметную дискуссию о так называемом «Наименьшем зле» в присоединении нерусских народов к России. Нашим кадрам на местах, в национальных республиках дискуссия эта не помогла в их борьбе с проявлениями буржуазного национализма, если не сказать обратное.

Это вместо того, чтобы на основе многочисленных исторических данных, архивных материалов и документов во весь рост поставить вопрос о благотворности присоединения нерусских народов к России. Для многих народов в тех конкретных исторических условиях, когда им угрожала опасность полного порабощения и истребления со стороны отсталых Турции и Ирана, за спиной которых стояли англо-французские колонизаторы, – присоединение к России было единственным выходом и имело исключительно благоприятное значение в их дальнейшей судьбе.

Не видно, чтобы журнал "Вопросы истории", руководствуясь высказываниями товарища Сталина о роли великого русского народа в братской семье советских народов, всесторонне разрабатывал бы вопрос, жизненно важный для дальнейшего укрепления дружбы народов нашей страны – о неоценимой помощи, которую оказывал и оказывает всем народам нашей страны наш старший брат – русский народ!»

Азербайджанская Демократическая Республика, фрагменты музейной экспозиции, г. Баку

Кстати, в 1950-52 гг. в Азербайджане были сняты с должностей полтора десятка ученых-историков и этнографов, косвенно пропагандировавших значимость государственности Азербайджана в 1918-1920 гг., его союзнических отношений с Турцией в тот период и в канун провозглашения мусаватистской азербайджанского республики. Но в 1953-56 гг. почти все они были восстановлены на прежних должностях.

Упомянутая дискуссия в «Вопросах истории» была прекращена уже в ноябре 1952-го (в следующем месяце декабре доклад Багирова ещё был опубликован в этом журнале). А последним аккордом М.-Д. Багирова по тем же вопросам была его обширная статья с аналогичными акцентами в журнале «Коммунист» (Москва) в феврале 1953 г. под заголовком: «Старший брат в семье советских народов». Номер журнала был подписан за 2 недели до «официальной» кончины Сталина…

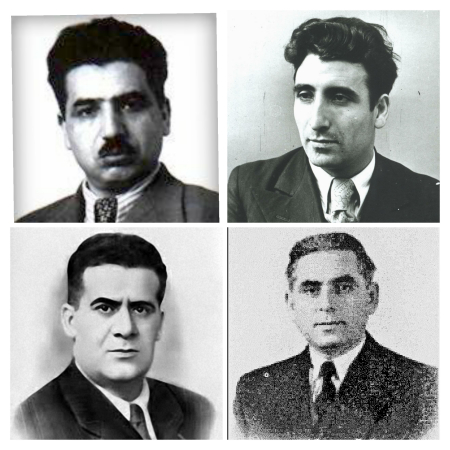

Имам Мустафаев и другие руководители АзССР после Багирова

После ареста и расстрела Багирова республику возглавил Имам Мустафаев, получивший картбланш в очистке республики от наследия своего предшественника, и он развернулся во всю ширь. Неявно пошёл в массы нарратив о том, что фактически Азербайджан был захвачен «пришлыми народами» (армянами и русскими), устраивавшими кровавые «сталинские репрессии» и стремившиеся таким образом «уничтожить цвет азербайджанского народа». Начали прикрываться русские и армянские школы, а в тех, которые оставались, обучение переводилось на язык «титульной» нации. Рос бытовой национализм, из школ изымались русские учебники, всё делопроизводство было переведено на азербайджанский, резко сократилось издание русскоязычной прессы, «коренизировались» руководящие кадры… Председатель Президиума Верховного Совета республики писатель Мирза Ибрагимов объяснил главный принцип их подбора: «Теперь не двадцатый год. Теперь у нас есть национальные кадры, чтобы всех не знающих государственный азербайджанский язык заменить». В Москве на деятельность Мустафаева и компании обратили внимание, лишив ряд руководящих лиц должностей в конце 1950-х годов после исключения из конституции АзССР упоминания русского языка.

Гейдар Алиев в мавзолее Вагифа Молла-Панаха, г. Шуша

За 5 лет радикально националистической и дерусификаторской политики ни местная интеллигенция, ни коммунисты-интернационалисты совершенно этому не возмущались, только поддерживали. Именно на 1950-е годы приходится период становления молодого чекиста Гейдара Алиева, высказавшегося в давнем интервью нынешнему иноагенту Андрею Караулову вполне откровенно: «Как таковых диссидентов у нас не было. Но, может быть, диссидентов не было именно потому, что мы вообще их не искали».

Продолжает тему бывший начальник Пятого (идеологического) отдела КГБ Азербайджана Рамиз Мамедзаде:

«Честно говоря, мы их [диссидентов] больше выручали, чем наказывали.

Я помню несколько характерных случаев.

Первый случай – с Бахтияром Вагабзаде. В его поэзии откровенно звучали, как тогда говорилось, националистические мотивы.

Гейдар Алиевич знал, что я близко знаком с писателями, художниками.

– Разберись с Бахтияром, – сказал он.

Я прочитал стихи, которые указывались в донесениях, проанализировал их и предложил Гейдару Алиевичу:

– Гейдар Алиевич, давайте мы вместе с вами почитаем эти стихи. Где здесь национализм? Разве мы с вами не думаем так же?

Мы пригласили поэта и около двух часов беседовали с ним. По итогам беседы я написал на имя Гейдара Алиевича отчёт, в котором указал, что беседа имела положительные результаты, и, более того, мы можем использовать возможности Вагабзаде во время каких-нибудь зарубежных мероприятий. До этого он некоторое время был невыездным.

Бахтияр хотел пригласить в Баку известного турецкого поэта Ахмеда Шимиде, живущего в Германии. На это долго не давали согласия. Во время нашей с ним беседы, когда он заговорил о приглашении Шимиде, я спросил:

– А Азербайджану от этого будет польза?

– Несомненно, – ответил он.

Мы дали добро. Потом Шимиде неоднократно по приглашению Бахтияра приезжал в Азербайджан, знакомился с нашей страной, рассказывал в Германии об Азербайджане. Мы всегда считали, что личное общение – это престиж республики.

А взять случай с Халилом Рзой. В отличие от Бахтияра Вагабзаде, на Халила Рзу в 1968 году было заведено негласное дело и тоже по подозрению в национализме.

Я вызвал поэта в КГБ. У нас с ним состоялась долгая беседа. В результате мы пришли к обоюдному согласию, что он будет немного осторожней в выражениях. Я откровенно сказал ему:

– Вы напрасно считаете, что советское правительство, правительство Азербайджана, коммунистическая партия против объединения Азербайджана, против Турции. Дело не в этом. Просто еще не настало время, этот процесс должен исторически созреть.

Короче, расстались мы с ним друзьями. Я, как всегда, составил докладную на имя Гейдара Алиевича, в которой написал, что не вижу здесь преступления. Он сверху наложил резолюцию "В дело". То есть после такой резолюции дело считается закрытым…

Гейдар Алиевич говорил, что старые чекисты привыкли по любому поводу арестовывать, сажать людей, а сейчас иные времена, требуется новый подход к делу. Стоял бы во главе КГБ человек сталинской "школы", ситуация с интеллигенцией в Азербайджане была бы совсем другая. Новое же поколение партийно-советских работников правильно понимало истоки проблем. Да, теоретически, идеологически они были настоящими советскими людьми. Они всё делали для того, чтобы укрепить советскую власть, повысить ее авторитет. Потому и предпочитали действовать профилактическими мерами, понимая, что репрессивные методы могут оттолкнуть от власти какую-то часть населения».

Памятник Бахтияру Вахабзаде

Согласно расхожей легенде, где-то в середине 70-х Гейдара Алиева к себе вызвал Михаил Андреевич Суслов, отвечавший в Политбюро за идеологию, второй человек в партии, и между ними состоялся вот такой диалог:

– Гейдар Алиевич, как в республике обстоят дела с диссидентами-антисоветчиками?

– Прекрасно обстоят дела, Михаил Андреевич! Их нет!

– Ни одного?

– Так точно. Ни одного не выявлено.

– Но один все-таки есть.

– Кто же это, Михаил Андреевич?

– Если ни одного антисоветчика не выявлено, то один точно есть, и это Вы, Гейдар Алиевич.

Намёк был понят, в Азербайджане тут же обнаружился настоящий диссидент-антисоветчик в лице выходца из горного села Келеки, преподавателя истории АзГУ Абульфаза Алиева (в 1980-х взял фамилию Эльчибей). В 1975 году его осудили на 1,5 года по антисоветской статье, причём суд длился всего четыре дня, подсудимый отказался от адвоката, возглашая пафосные речи про освобождение Азербайджана. Достаточно быстро его освободили по УДО (не факт, что он вообще был в колонии), дали новую квартиру в Баку, должность в Академии наук Азербайджанской ССР. Как писал Азер Мурсалиев, «…по признанию самого Абульфаза Эльчибея, он, испытывавший не самые лучшие чувства к своему властительному земляку (Г. Алиев, так же, как и А. Эльчибей, родом из Нахичевани) до своего ареста в середине 70-х годов, кардинально поменял свое отношение к нему после этого. Во всяком случае, некоторое время дома у будущего президента на почётных местах были две фотографии – первого президента Турции Кемаля Ататюрка и... Гейдара Алиева». В Азербайджане мало кто сомневался, что Эльчибей – это человек Алиева, которого буквально назначали быть главным и единственным диссидентом в АзССР. Этот почётный статус вполне пригодился в перестройку, когда он на безальтернативной основе был прорвался в лидеры Народного фронта Азербайджана, оттеснив представителей менее радикального, умеренно-националистического крыла. Летом 1993 года, в разгар внутреннего вооружённого противостояния, Эльчибей, тогда вполне показавший свою полную несостоятельность в качестве главы государства, неожиданно сбежал из Баку в Нахичевань, а потом в Турцию, оставив пост своему земляку Гейдару Алиеву, с которым встречался незадолго до этих событий…

Таким образом, Ильхам Алиев в своих откровениях едва ли кривит душой: борьба с «русско-армянской оккупацией» по факту началась с середины 1950-х годов, будучи поддержанной местными элитами и умело приспосабливаясь к текущим условиям хрущёвской «оттепели» и брежневского «застоя».