©2015-2026 Кавказский геополитический клуб. Геополитика, политика, общество, религия.

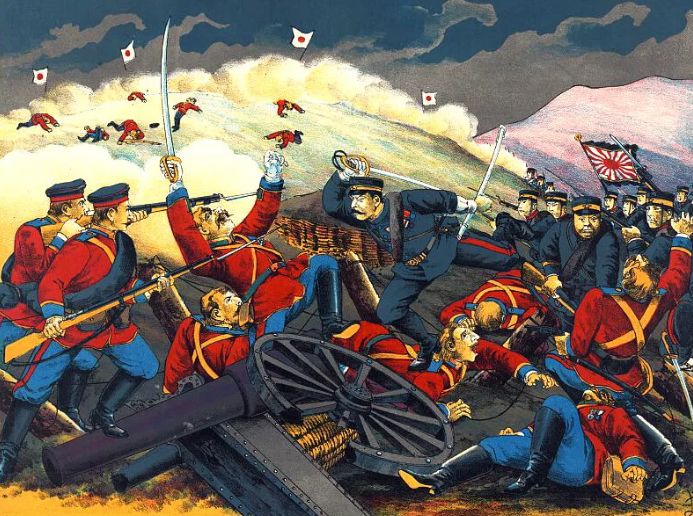

Скрытые грани русско-японской войны

Политика

Были ли альтернативы поражению Российской империи на Дальнем Востоке?

«В русской политике последнего полстолетия ни плана, ни последовательности не было. Правительственной политики не существовало, а была лишь политика отдельных случайных людей. Как уже и во всём, не царь и правительство направляли, а чаще их побочные силы и случайные люди. Вспомните обстоятельства, вызвавшие войну с Японией».

Н.Е. Врангель

28 июля 1920 года Совет Антанты и Совет Лиги Наций (СЛН) окончательно поделил колониальные территории бывшей Германской империи на Тихом океане: в «опеку» Японии достались все тихоокеанские острова Германии (Каролинские, Маршалловы, Палау, почти все Марианские), а также Циндао – цитадель германского флота на востоке Китая, на полуострове Шаньдун. Австралия получила северо-восточную часть Новой Гвинеи. С октября 1922 года во всех этих территориях новые администрации стали работать уже без присмотра наблюдателей из Лиги Наций.

Примерно за пятнадцатью годами ранее Российская империя, потерпев поражение в «несчастной» войне (определение видного царского дипломата А. Извольского) с Японией, как известно, лишилась не только Южного Сахалина, но и еще половины Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) – всей её южной ветки Харбин – Чанчунь – Мукден – Дальний – Порт-Артур, а также укреплённых приморских районов Дальний и Порт-Артур (Ляодунский полуостров). Неудачная война на дальнем Востоке стала прологом к Первой русской революции 1905-1907 гг., откуда прямая дорожка ведёт к революционным потрясениям 1917 года.

«Правящая династия знала о планах Японии по вытеснению России из дальневосточного региона. Знала династия и о реальном состоянии русской армии в Маньчжурии. На Дальнем Востоке в тот период почему-то не оказалось крупных военно-морских сил России, но заведомо проигрышным было решение «перегонять» чуть ли не через весь мир русскую эскадру – с Балтики в Цусимский пролив, где эту эскадру заблаговременно поджидали и во всеоружии встретили японские ВМФ и прибрежная артиллерия. Так что гибель этой эскадры (27 мая 1905 г. – Прим. ред.) – на совести правящей династии и руководства российской армии», – такова точка зрения Алоиза фон Эренталя (1854-1912), посла Австро-Венгрии в России (1899-1906), министра иностранных дел австро-венгерской монархии (1907-1912). Кроме того, весьма странным, по его мнению, было нежелание русского командования использовать антияпонские настроения, широко распространённые среди населения Маньчжурии (где влияние России было велико), а также в Корее, для организации диверсий и партизанских операций в 1904-1905 гг.

Однако странности на этом не заканчиваются…

Несостоявшийся альянс

История не терпит сослагательных наклонений, гласит расхожая фраза, не отметающая, однако, целесообразности и даже необходимости рассмотрения альтернативных сценариев. Одним из таких сценариев мог бы стать обусловленный прагматическими соображениями тактический союз Германской и Российской империй, предлагавшийся Берлином в качестве противовеса англо-японскому союзу, объявленному в Лондоне 30 января 1902 г. и исправно работавшему до 1921 г. включительно.

Опасаясь набирающей силу Японии, претендовавшей на вышеупомянутые тихоокеанские острова Германии и на её территорию на востоке Китая – Циндао, в Берлине в 1902-1904 гг. прямо и косвенно предлагали России альянс против Токио, резонно полагая, что в противном случае британское иезуитство неизбежно стравит Японию порознь с Германией и с Россией – именно этой идее был подчинён англо-японский союзный договор 1902 года, точно установивший взаимные отношения союзников и предопределивший полную изолированность Петербурга в будущей войне с Японией, ограждённой от какого бы то ни было постороннего вмешательства. (1)

Более того: по данным российского и советского историка А. Шестакова (1877-1941), к потенциальному антияпонскому блоку Россия – Германия стала «тянуться» с 1903 г. Голландия, «которую не только Токио, но и Лондон с Вашингтоном планировали вытеснить с Тихого океана», полагая что Гаага обладает в этом бассейне «непропорционально» крупными территориями и их разнообразными природными ресурсами. Напомним, небольшая Голландия вплоть до середины ХХ века включительно контролировала в Юго-Восточной Азии обширную колониальную империю с прямыми выходами в Тихий, Индийский океаны и к Австралии. Речь идёт о «Голландской Ост-Индии» (большая часть теперешней Индонезии) и «Западном Ириане» (западная часть крупнейшего в регионе острова Папуа – Новая Гвинея).

Но в Петербурге не вняли аргументации Берлина по причине колоссальной финансовой (а значит, и политической) зависимости России от англо-французской Антанты. Тем не менее, Германия была «единственной великой державой, которая оказывала России поддержку на протяжении русско-японской войны. Она продавала России оружие и боеприпасы; открыла порты для русских военных кораблей, включая германский восточнокитайский порт Циндао, что южнее Порт-Артура, и порты на германских островах Тихого океана. Снабжала углем (в Циндао. – Прим. ред.) балтийскую эскадру адмирала З.П. Рожественского, следовавшую на помощь Порт-Артуру» (2). Как пишет российский историк и политолог А. Храмчихин, во время русско-японской войны в Циндао были интернированы «прорвавшиеся туда из Цусимского котла 5 русских кораблей: броненосец «Цесаревич» и 4 миноносца. Немцы, во время той войны поддерживавшие Россию, за время интернирования качественно отремонтировали эти суда, не позволив Японии их захватить, и затем вернули их России (1907 г.)».

Осенью 1904 г., когда до кайзера дошли слухи о том, что в Петербурге обсуждается вопрос об отправке на Дальний Восток кораблей не только Балтийского, но и Черноморского флота, Вильгельм написал Николаю II письмо с подробными рекомендациями о том, как это можно было бы сделать в нарушение международной конвенции, запрещавшей выход боевым кораблям российского Черноморского флота в Средиземное море: «…Вся суть в том, чтобы это случилось внезапно и совершенно неожиданно и застало весь мир врасплох, т.е. чтобы тайна не была раскрыта преждевременно». Однако русский царь так и не решился воспользоваться хитроумными советами своего родственника. Несколько месяцев спустя Цусимская катастрофа поставила в русско-японской войне окончательную точку (3).

Военная медицина и мазь нафталанская

Помимо военно-дипломатической пассивности и даже несостоятельности царских властей, имеются и иные вполне показательные сюжеты, один из которых связан с военной медициной, недостаточный уровень которой прямо влиял на уровень потерь в русской армии, превысивших 210 тыс. чел. Против японских примерно 50 тыс. чел. Между тем, ещё в 1890-х годах немецкий инженер-концессионер Э. Егер заложил в Елизаветпольской губернии первые буровые скважины для добычи «нафталанской» нефти и построил небольшой завод для изготовления мази, приобретших широкую известность в качестве целебных средств широкого профиля. В России соответствующее сообщение впервые сделал на заседании Кавказского медицинского общества в г. Тифлисе в 1896 году врач Ф. Розенбаум, использовавший нафталанскую нефть при ожогах I степени, при острой и хронической экземах, себорее, псориазе, воспаленных ранах, нарывах, ушибах, вывихах, растяжениях, при болях ревматического и подагрического характера. В 1898 году в журнале «Врач» А. Поспелов опубликовал статью «О Нафталане». Изучением нефти нафталанской занимались и другие специалисты, применявшие её в бальнеологии, при лечении ожогов и ран, производили первые анализы химического состава и т.д. Лечебные свойства этой мази и реклама за границей привели к тому, что её стали ввозить обратно в Россию как дорогое патентованное уже германское средство. В Германии функционировали два нафталановых акционерных общества: «Нафталан в Магдебурге» и «Нафталан в Дрездене». В течение короткого времени спрос на нефть нафталанскую и различные препараты на ее основе, сильно возрос в Германии, Англии, Франции, Америке, Японии и др. (4)

Интересно и то, что это чрезвычайно востребованное в военной медицине средство, вырабатываемое с середины 1890-х гг. в Европе из сырья, поступавшего из «русского» Закавказья, исправно поставлялось в период военных действий японцам на Дальнем Востоке через третьи страны. Неизвестно, чтобы власти императорской России каким-либо образом старались бы этим поставкам помешать. Более того, в то время как у русских солдат этого целительного средства не наблюдалось, «…во время русско-японской войны у многих японских солдат в походной сумке имелись флаконы с целебной нафталановой мазью, применявшейся при ранениях» (5).

Заключение

Мы упомянули лишь о некоторых малоизвестных гранях русско-японской войны, в которой «переплелось всё – блестящие страницы беспримерного героизма русских солдат и горечь поражений, нерешительность и откровенное предательство высшего военного руководства, оборона Порт-Артура и его позорная сдача генералом Стесселем, попытки генерала Кондратенко и адмирала Макарова переломить ход событий и, конечно, страшная Цусимская трагедия. Несмотря на свой ограниченный характер, русско-японская война оказала заметное влияние на расстановку сил в мире и тем самым предопределила характер многих политических процессов и военных столкновений. Русско-японская война подвела черту под длительной географической экспансией России. Победа Японии в войне укрепила её экспансионистские амбиции в регионе, привела к нарастанию милитаризма во внутренней политике, поставила Японию в один ряд с великими европейскими державами. Япония, получив преобладание в Корее и прибрежном Китае, начала проявлять интерес к германской военно-морской базе Циндао. Это стало одной из причин вступления её в Первую мировую войну на стороне противников Германии. Дальнейшая японская экспансия в Китай послужила причиной все более усиливающихся трений с США». (6)

Отодвинув Россию от основной акватории Тихого океана, японцы захватили Южный Сахалин и обширные территории на северо-востоке Китая с укрепрайонами Порт-Артур и Дальний. Овладев ещё в середине 1850-х годов Курильским архипелагом, Японская империя поставила под свой полный контроль доступ России в Тихий океан. Впоследствии данное обстоятельство существенно усложняло связи уже Советского Союза с союзниками по Антигитлеровской коалиции (включая тихоокеанские владения Франции и Великобритании) в годы Второй мировой войны. По некоторым расчетам, если бы не господство Японии в Южном Сахалине и в примыкающих к нему районах, то поставки по «ленд-лизу» в СССР могли бы быть почти вдвое больше.

Окончательно последствия поражения России в «японской» войне 1904-1905 гг. были устранены только в 1945 году. Как заявил 2 сентября Иосиф Сталин, «…поражение русских войск в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Япония подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отныне будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана…, а средством прямой связи Советского Союза с океаном…».

Разгромив Квантунскую армию, одновременно СССР стратегически укрепил обороноспособность и Китая, восстановив в 1945 г. в Маньчжурии российские военно-политические форпосты – Дальний (кит. Далянь), Порт-Артур (кит. Люйшунь) и КВЖД. И хотя непутёвые наследники Сталина отказались от этих приобретений уже примерно через десяток лет, память о «вожде всех народов» и поныне сохраняется [1] в КНР и в Люйщуне, Даляни, Харбине…

Сегодня, по мере вскрывающихся провалов в снабжении российской армии, непрекращающегося потока тревожных новостей с фронтов специальной операции на Украине, а также явно враждебной позиции официального Токио, не скрывающего своих намерений на военно-политический реванш за минувшие поражения, уроки и выводы из событий «несчастной» войны и её внешнеполитического «бэкграунда» имеют далеко не только академический характер.

Примечания:

(1) См. также: А. Гальперин, «Англо-японский союз», М., Госполитиздат, 1947; Дальневосточный вопрос. Как Россию стравили с Японией [2]…

(2) См.: «Новая история стран Европы и Америки: начало 1870-х годов – 1918 год» под ред. проф. И.В. Григорьевой, М., 2001.

(3) См.: Лихарев Д. Германская военно-политическая элита и русско-японская война 1904-1905 гг. // Россия и АТР. 2014. № 1.

(4) Зейналов М. Теория рака и использование Нафталана при лечении / В сб.: Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития. Материалы международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2018. С. 97-99.

(5) Подробнее см.: «Путеводитель по Закавказью», М., «Мысль», 1972 г., стр. 183 (6) См.: Апушкин В.А. Русско-японская война 1904-1905 г. / СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. [от составителя [3]]